|

: Dans

votre chronique du mois passé, vous avez consacré quelques

lignes à l'incidence,

sans pour autant nous dire quel était l'intérêt de sa connaissance par

les pilotes? : Dans

votre chronique du mois passé, vous avez consacré quelques

lignes à l'incidence,

sans pour autant nous dire quel était l'intérêt de sa connaissance par

les pilotes?

: Pour

répondre à votre

interrogation, je passe la parole au commandant

André Fournerat (qui

avait été détaché d’Air

France à Aéroformation

en qualité d’instructeur

pour ses "clients") qui

tenta -il y a une trentaine d'années- de

faire adopter ce collimateur à Air

France,... mais en vain! : Pour

répondre à votre

interrogation, je passe la parole au commandant

André Fournerat (qui

avait été détaché d’Air

France à Aéroformation

en qualité d’instructeur

pour ses "clients") qui

tenta -il y a une trentaine d'années- de

faire adopter ce collimateur à Air

France,... mais en vain!

“Comme cela a été expliqué,

l'incidence -angle formé entre

la trajectoire et l'axe avion- est un paramètre

fondamental du vol de l'avion. Sa valeur varie

normalement entre 2° en croisière

et moins de 10° en approche. Depuis les

années 60, tous les systèmes

automatiques reçoivent

une information d'incidence. Et, bien que

cette valeur soit disponible à bord,

d'aucuns s'étonnent que

son affichage au profit des pilotes ne le soit

pas ! Pourtant, seule une lecture directe de

l'incidence pourrait permettre aux équipages

d'identifier rapidement la situation aérodynamique

de l'avion et de diminuer l'incidence lorsque

le décrochage est

imminent (assiette

positive, mais forte pente en descente, donc

rapide perte d'altitude).

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le

BEA a recommandé d'intégrer

la présence d'un

indicateur d'incidence directement accessible

par les pilotes à bord

des avions”.

: Pouvez-vous

nous dire s’il est normal que l’alarme décrochage ne sonne pas en

permanence dès lors que l’avion est

en décrochage? : Pouvez-vous

nous dire s’il est normal que l’alarme décrochage ne sonne pas en

permanence dès lors que l’avion est

en décrochage?

: Ici, également,

je reproduis le point de vue d’un de mes

lecteurs, ancien certificateur: “Depuis la

parution de ce rapport, il semblerait que le

BEA souhaiterait émettre

une recommandation supplémentaire

concernant le domaine de la certification à propos

du fonctionnement de l'alarme de décrochage.

Personnellement, je pense qu'il y aurait lieu

que cette alarme fonctionne aussi longtemps

que l'incidence de vol est supérieure à l'incidence à laquelle

elle doit normalement se déclencher,

c'est à dire

suffisamment avant l'incidence de décrochage

et ce, quelle que soit la valeur de

l'incidence de vol au-dessus de l'incidence de

déclenchement de l'alarme

de décrochage. Autrement

dit, il me paraît

"questionnable" que l'alarme de décrochage

puisse devenir muette au-delà d'une

incidence largement supérieure à l'incidence

de décrochage. Ceci est

mon point de vue personnel d'ancien

certificateur, sauf à démontrer

qu'atteindre une telle incidence soit extrêmement

improbable ! : Ici, également,

je reproduis le point de vue d’un de mes

lecteurs, ancien certificateur: “Depuis la

parution de ce rapport, il semblerait que le

BEA souhaiterait émettre

une recommandation supplémentaire

concernant le domaine de la certification à propos

du fonctionnement de l'alarme de décrochage.

Personnellement, je pense qu'il y aurait lieu

que cette alarme fonctionne aussi longtemps

que l'incidence de vol est supérieure à l'incidence à laquelle

elle doit normalement se déclencher,

c'est à dire

suffisamment avant l'incidence de décrochage

et ce, quelle que soit la valeur de

l'incidence de vol au-dessus de l'incidence de

déclenchement de l'alarme

de décrochage. Autrement

dit, il me paraît

"questionnable" que l'alarme de décrochage

puisse devenir muette au-delà d'une

incidence largement supérieure à l'incidence

de décrochage. Ceci est

mon point de vue personnel d'ancien

certificateur, sauf à démontrer

qu'atteindre une telle incidence soit extrêmement

improbable !

Il convient d’indiquer également

que dans le régime de

super décrochage (ou

“deep stall”) auquel

s'est trouvé l'avion

-avec des incidences supérieures à 40°-

l'avion est resté aérodynamiquement

contrôlable, conformément

aux exigences de certification relatives aux décrochages

dynamiques. La conformité à ces

exigences est normalement établie

lors des essais en vol. De tels essais ont

été rendus

obligatoires suite à l'accident

du prototype de l'avion britannique BAC 111,

survenu le 22 octobre 1963, accident ayant

causé la

mort d'une équipe

de personnes du constructeur ayant contribué à la

réalisation de cet avion”.

: Je

comprends que lorsque la vitesse d’un

avion devient trop faible il puisse ne

plus voler et décrocher, mais comment

peut-il décrocher à haute

vitesse? : Je

comprends que lorsque la vitesse d’un

avion devient trop faible il puisse ne

plus voler et décrocher, mais comment

peut-il décrocher à haute

vitesse?

: En

croisière, si la vitesse d’un avion

diminue -pour une raison quelconque- le pilote

automatique -pour compenser la perte de portance

due à la

réduction de vitesse- va augmenter

l'angle d'incidence (angle

formé par

l'aile et le vent relatif), ce qui va

redonner de la portance. Mais, dès lors

que cette incidence dépasse une certaine

valeur -indépendamment de la vitesse de

l'avion, d’ailleurs- les filets d'air

décollent de l'extrados de l'aile (partie

supérieure de l’aile) et

il n’y a plus de portance, alors, l'avion va

s'enfoncer ou effectuer une abattée. On

dit que l’avion “décroche”. : En

croisière, si la vitesse d’un avion

diminue -pour une raison quelconque- le pilote

automatique -pour compenser la perte de portance

due à la

réduction de vitesse- va augmenter

l'angle d'incidence (angle

formé par

l'aile et le vent relatif), ce qui va

redonner de la portance. Mais, dès lors

que cette incidence dépasse une certaine

valeur -indépendamment de la vitesse de

l'avion, d’ailleurs- les filets d'air

décollent de l'extrados de l'aile (partie

supérieure de l’aile) et

il n’y a plus de portance, alors, l'avion va

s'enfoncer ou effectuer une abattée. On

dit que l’avion “décroche”.

Pour compléter cette réponse,

un ancien pilote de chasse et Commandant de bord

Concorde nous présente ses commentaires

qui démontrent que, dans le cas de haute

vitesse, il ne s’agit pas de perte de portance,

mais d’un phénomène de

“compressibilité”.

“Je ne situe pas à quelle époque

cette dénomination est

apparue, qui remplace malheureusement les

termes que nous utilisions précédemment: décrochage et compressibilité,

qui sont des notions entièrement

différentes.

Pour nous, pilotes de l'APNFA (Association

du Personnel Navigant Formé en

Amérique) ou

pilotes de chasse, qui avons tous -à différentes époques

et sur différents avions-

eu le même programme

d'entraînement, nous

savons ce qu'est un décrochage

ou une vrille, que nous pratiquions

quotidiennement!

Quant à la

compressibilité, elle est

apparue pendant la guerre 39-45, suite aux

performances des plus récents

avions de chasse (les

P-47 et Bearcat étaient équipés

d'un “dive recovery flap”, situé sous

le ventre qui remontait le nez quand l'avion était

engagé dans

un piqué incontrôlable) et

la mise en service des premiers jets. Nous en

avons appris les symptômes

et les actions à prendre.

À partir

d’une vitesse à ne

pas dépasser (MMO

- Maximum Mach Operating), l'écoulement

de l’air devient supersonique sur l'extrados.

Sans aller plus loin dans cette description,

il faut seulement savoir que la conséquence

est le recul du “centre de portance” ou

foyer (centre

d’application de la force aérodynamique) qui

fait apparaître un couple

piqueur. Il n'y a pas décrochage!

Les gouvernes perdent leur efficacité,

d'où cette

sensation d'inversion des commandes ressenties

par les pilotes de chasse de la guerre 39/45.

On chevauche alors un cheval fougueux! La traînée

augmente. La réduction de

la poussée et l'action

sur le trim permettent de récupérer

l'efficacité des

gouvernes et de revenir aux bonnes valeurs de

Mach.

En revanche, le décrochage

peut être

redoutable et l'entraînement

est le suivant: on fait chuter, en palier, le

badin; interdiction de

trimer en dessous de la vitesse minimum de

configuration; on maintient de l'altitude par

action sur le manche; alarme décrochage;

le décrochage se détecte

par l'apparition d'un vario négatif

: On

pousse sur le manche.

Cette confusion décrochage

haut, décrochage bas est

détestable.

Dans le cas de l'AF447, en pilotage

manuel, le trim automatique reste en fonction!

Le fait de tirer sur le manche a fait dérouler

la vis sans fin, ce qui a amené le

plan fixe en butée à cabrer!

Il est à noter

que sans ce trim automatique il n'y aurait pas

eu de perte de contrôle,

l'avion étant

trimé pour

la vitesse au moment de la perte des badins. Même

en tirant le manche en butée,

l'avion aurait perdu au maximum une trentaine

de nœuds avant de prendre un

vario négatif jusqu'à reprendre

son badin et son altitude par auto-stabilité.

On peut également

penser que le pilote aux commandes se croyait

en compressibilité qui,

pour beaucoup de pilotes actuels, est une

notion théorique, sauf

pour les pilotes militaires qui, tous, ont

été formés

sur Fouga ou Alphajet,…

Je pense qu'il faudrait :

-

Faire effectuer au moins un vol dans l'armée

sur Alphajet à tous les

pilotes d’origine civile, afin qu'ils ressentent

l'approche et les effets de la compressibilité.

- Reprendre la terminologie ancienne : décrochage

et compressibilité.

-Limiter

en pilotage manuel le débattement

du plan fixe, afin d'interdire des incidences

excessives.

: Pourquoi

les avions de ligne ont-ils deux

instruments différents, le badin et le

machmètre, pour mesurer leur

vitesse? : Pourquoi

les avions de ligne ont-ils deux

instruments différents, le badin et le

machmètre, pour mesurer leur

vitesse?

: L’anémomètre (ou

badin) est

un manomètre qui donne la vitesse d'un

aéronef par rapport à l'air.

Pour ce faire, il détermine la “pression

dynamique “ (qui

est égale à la

différence entre la pression totale et

la pression statique) ce

qui donne la vitesse indiquée (IAS :

"Indicated Air Speed") ou,

plus précisément, la vitesse vraie (TAS

: “True Airsped”, après quelques

corrections). : L’anémomètre (ou

badin) est

un manomètre qui donne la vitesse d'un

aéronef par rapport à l'air.

Pour ce faire, il détermine la “pression

dynamique “ (qui

est égale à la

différence entre la pression totale et

la pression statique) ce

qui donne la vitesse indiquée (IAS :

"Indicated Air Speed") ou,

plus précisément, la vitesse vraie (TAS

: “True Airsped”, après quelques

corrections).

La connaissance de cette vitesse est

indispensable pour conserver l'aéronef

dans son domaine de vol, c’est-à-dire

entre une vitesse minimale, en dessous de

laquelle l’avion ne vole plus et une vitesse

maximale à ne

pas dépasser.

Il est essentiel de retenir que cette

pression dynamique est fonction de la vitesse de

l'avion par rapport à l'air

ambiant. Or, étant

donné qu’en

prenant de l’altitude, la pression

atmosphérique diminue -donc la

densité de

l’air également-

il en résulte que vitesse propre de

l’avion est supérieure à la

vitesse indiquée lue par le pilote.

Le machmètre,

quant à lui,

est l'instrument qui mesure la vitesse du son.

Son unité de

mesure est le Mach. Mach 1 équivaut à la

vitesse du son. Dépasser Mach 1 (c'est-à-dire

franchir le “mur du son”) peut

engendrer des phénomènes

vibratoires et aérodynamiques dangereux

pour l'appareil. Il importe donc que le pilote

sache précisément quand aura lieu

ce franchissement. Or, la vitesse du son n’est

pas constante. Elle varie en fonction de la

température, donc de l’altitude : soit

1.224 km/h à 15°C;

1.270 km/h à 40°C;

1.190 km/h à 0°C;

seulement 1.060 km/h à -56°C,

température qui règne aux

altitudes de vol des avions de ligne actuels,

vers les 11.000 mètres.

Alors, pourquoi deux instruments ? Un exemple

très simple permet d’en comprendre

l’utilité.

Supposons un avion qui vole à une

vitesse constante de 480 nœuds dans de l'air à -20

°C, avec une indication de mach de 0.78.

Dès lors que la température

diminue -soit par ce que l’avion

pénètre dans une masse d’air plus

froide, soit que l’avion prenne de l’altitude-

et tombe, par exemple, à moins

55°C, l'avion va donc, tout en restant à 480

nœuds, se retrouver à M

0.85. Si le Mach à ne

pas dépasser sur ce type d’avion (MMO

- Maximum Mach Operating) est,

par exemple, de M 0.82, l’avion sera donc en

dehors des limites de son domaine de vol, avec

tous les risques que cela comporte. Il est donc

nécessaire, lorsque l'on approche des

limites du Mach à ne

pas dépasser, de se référer

au machmètre et non plus uniquement au

badin.

: Pourquoi dit-on le “manche à balai”

pour désigner les commandes de

vol? : Pourquoi dit-on le “manche à balai”

pour désigner les commandes de

vol?

: Le

“manche à balai”,

ou tout simplement “le manche” d'un avion est le

levier dont dispose le pilote pour agir sur les

gouvernes de profondeur et sur les ailerons de

l'appareil. Ce terme a été inventé

en 1906 par Robert Esnault-Pelterie. Il s'agit

d'un levier vertical situé entre

les jambes du pilote. Le : Le

“manche à balai”,

ou tout simplement “le manche” d'un avion est le

levier dont dispose le pilote pour agir sur les

gouvernes de profondeur et sur les ailerons de

l'appareil. Ce terme a été inventé

en 1906 par Robert Esnault-Pelterie. Il s'agit

d'un levier vertical situé entre

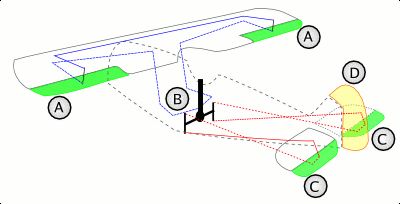

les jambes du pilote. Le manche (B) peut être

actionné: manche (B) peut être

actionné:

==> en profondeur, c'est-à-dire

d'avant en arrière, pour actionner la

gouverne de profondeur (C) permettant à l'avion

de s'élever ou de descendre;

==> en gauchissement, c'est-à-dire à gauche

ou à droite,

pour actionner les ailerons (A) et

agir ainsi sur les ailerons permettant à l'avion

de s'incliner sur la gauche ou sur la droite, ce

qui l'autorise à virer.

Les commandes de vol comprennent également

le palonnier (sur

lequel reposent les deux pieds du pilote) qui

agit sur la gouverne de direction (D).

Encore présent sur de nombreux avions

légers, le “manche à balai”

a été remplacé sur

les avions de ligne par un volant se tenant à deux

mains, puis, à partir

de l’A320 d’Airbus, par un mini-manche,

placé sur

une console latérale située à la

gauche du pilote (à droite

pour le copilote), l'avant-bras reposant sur un

support adaptable.

: Lorsque l’avion

s’apprête à atterrir,

je sais que pour réduire sa vitesse, le

pilote sort des volets. Sur les avions de

ligne actuels, cela semble beaucoup plus

sophistiqué et

c’est impressionnant de voir toutes ces tôles qui sortent au

moment de l’atterrissage. Pouvez-vous

m’indiquer quel est leur rôle respectif? : Lorsque l’avion

s’apprête à atterrir,

je sais que pour réduire sa vitesse, le

pilote sort des volets. Sur les avions de

ligne actuels, cela semble beaucoup plus

sophistiqué et

c’est impressionnant de voir toutes ces tôles qui sortent au

moment de l’atterrissage. Pouvez-vous

m’indiquer quel est leur rôle respectif?

: Tout

d’abord, il y a le système le plus simple

consistant en la sortie de volets sur

différentes positions. Exemple : 20°,

40°, et “plein volets” (sortis

au maximum). : Tout

d’abord, il y a le système le plus simple

consistant en la sortie de volets sur

différentes positions. Exemple : 20°,

40°, et “plein volets” (sortis

au maximum).

Puis, sont apparus les volets “fowler”. Il

s’agit d’un volet dont le déplacement

combine une translation et une rotation. Dans un

premier temps, il recule pour augmenter la

surface alaire, puis il se cabre vers le bas

pour augmenter la courbure. Ce

déplacement complexe nécessite des

systèmes de guidage spéciaux à l'intrados.

Le volet peut lui-même être

en deux ou trois parties, avec une ou deux

fentes, ce qui donne au total des volets à double

ou triple fente. C'est un système qui a été généralisé sur

les avions de ligne.

De nos jours, ces dispositifs sont

effectivement plus complets et

détaillés, ci-après. Dans

votre prochain vol, étant

assis à l’arrière

de la cabine, vous pourrez les reconnaître

aisément.

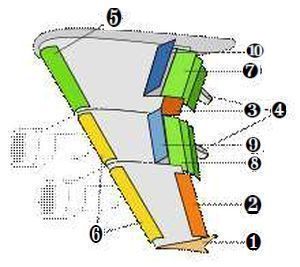

❶.-

Winglet : ailette sensiblement verticale,

située au bout des ailes d'un avion et

qui permet de réduire la

traînée induite par la portance

sans augmenter l'envergure de l'aile. Ce mot

anglais reste le plus largement utilisé,

bien que des équivalents

français “penne” ou “ailerette” aient été proposés. ❶.-

Winglet : ailette sensiblement verticale,

située au bout des ailes d'un avion et

qui permet de réduire la

traînée induite par la portance

sans augmenter l'envergure de l'aile. Ce mot

anglais reste le plus largement utilisé,

bien que des équivalents

français “penne” ou “ailerette” aient été proposés.

❷.- Ailerons utilisés à basse

vitesse.

❸.- Ailerons utilisés à haute

vitesse.

❹.- Carénage de chariot de volet.

❺.- Volet Krüger, petit volet

accroché au

bord d'attaque et rabattu sur l'intrados, en

dessous de l'aile. En pivotant, tout en restant

attaché, il augmente la courbure.

❻.- Becs (“slat”).

Ils sont placés sur le bord d'attaque de

l'aile pour retarder le décrochement des

filets d'air sur l'extrados. Ils autorisent de

plus fortes incidences que les volets de bord de

fuite. Le bec est en fait une portion du bord

d'attaque de la voilure qui s'écarte vers

l'avant et vers le bas. Il cumule donc plusieurs

effets : il augmente la cambrure, augmente la

surface de l'aile et retarde le

décollement des filets d'air par effet de

fente.

❼.- Volet interne à trois

fentes.

❽.- Volet externe à trois

fentes.

❾.- Spoiler. Surface mobile actionnée

pour diminuer (détruire) la

portance d'une partie d'une aile.

❿.- Spoiler-Aérofreins. Dispositif

générateur de turbulences

aérodynamiques servant à augmenter

la traînée et diminuer la portance,

par exemple pour augmenter la pente de descente,

sans augmenter la vitesse (effet

de freinage).

: Est-il normal que le

ministère des Transports, en

juin, fasse une déclaration selon laquelle

: "Le constructeur de l'avion est

responsable à 5

% du crash de l'AF447 et la compagnie avec

son équipage à 95

% ?”. : Est-il normal que le

ministère des Transports, en

juin, fasse une déclaration selon laquelle

: "Le constructeur de l'avion est

responsable à 5

% du crash de l'AF447 et la compagnie avec

son équipage à 95

% ?”.

: Non.

En effet, si lors des enquêtes de

nombreuses hypothèses sont

généralement émises

par les uns et les autres, aucune affirmation

quant aux responsabilités éventuelles

ne peut être

affirmée tant que l’enquête

judiciaire n’est pas terminée et que la

justice n’a pas dit le droit. : Non.

En effet, si lors des enquêtes de

nombreuses hypothèses sont

généralement émises

par les uns et les autres, aucune affirmation

quant aux responsabilités éventuelles

ne peut être

affirmée tant que l’enquête

judiciaire n’est pas terminée et que la

justice n’a pas dit le droit.

Une telle déclaration est donc non

probante, car non fondée.

De surcroît, elle entraîne deux

effets pernicieux, aussitôt

exploités -comme les faits le

démontrent- par l’armada de ceux qui,

systématiquement, crient avec les loups.

1̊.- Cette déclaration laisse

subodorer que le Ministre soutien le

constructeur, ce qui est bien regrettable, car

il ne peut en être

ainsi. En effet, si telle était

son objectif, il dispose d’autres moyens que

celui d’une telle prématurée

déclaration!

2̊.- Cette déclaration laisse alors

supposer que le Ministre, ainsi que ses

conseillers, ignorent les textes qui

régissent le déroulement des

enquêtes, ce qui est inimaginable!

En effet, il existe de nombreux documents qui

ne peuvent être

ignorés du Ministère. Entre

autres, je rappellerai que mon ouvrage “Les

accidents aériens pour

mieux comprendre” (Editions

Couffy - Aix en Provence) avait été cité à l’Assemblée

Nationale et qu’à la

suite de la mission de l’Assemblée

Nationale - constituée début 2004,

en vue de proposer des solutions pour

améliorer la sécurité du

transport aérien - j’avais reçu

les témoignages:

- de la Présidente : “C’est la

lecture de votre livre, Les accidents aériens,

qui m’a aidé à «démarrer»

la mission parlementaire dont la présidence

m’a été confiée”;

- du Rapporteur : “Votre livre fut notre

bible et vos chroniques seront notre guide

dans ce dossier bien difficile et complexe”.

Après le dépôt de son

rapport, un colloque de synthèse

-réunissant les plus hautes

personnalités politiques, administratives

et professionnelles- fut organisé le

21 octobre 2004. C’est l’intérêt

porté à mes

écrits -par la Présidente de la

mission et par son Rapporteur- qui fut à l’origine

de l’invitation qui m’avait été faite

de participer à une

table ronde lors de ce colloque.

Ne représentant aucun organisme ou

institution -étant

un simple observateur privé et

indépendant- cette invitation fut, en

fait, la reconnaissance de la mission que je

m’étais fixée depuis des

années, de mieux faire connaître ce

monde de l’aviation à travers

mes conférences, articles, ouvrages et

chroniques.

En conclusion, sans autre

information complémentaire, il est

logique et non surprenant que d’aucuns

s’interrogent sur la motivation du

ministère à l’origine

d’une telle péremptoire

déclaration.

— *** ---

|

|

|

1.- Chronique de septembre 2011

Á la suite du rapport du BEA sur l’accident

de l’AF 447, nombreux sont ceux d’entre-vous qui m’ont

interrogé sur

des domaines techniques, auxquelles j’ai répondu

- ne serait-ce que brièvement - dès lors

qu’il ne s’agissait que de points de vue personnels. En

revanche, cette chronique répond à sept autres

questions (incidence

; alarme décrochage ; décrochage haute

vitesse ; badin et machmètre ; manche à balai ;

volets ; déclaration du ministre des transports) appelant

des réponses susceptibles d’intéresser le

plus grand nombre.

2. - Chroniques

Alors que mes chroniques -qui

répondent habituellement aux questions de mes électeurs

ou reproduisent des interviews- ne sont que

mensuelles, je porte à votre

connaissance, la parution, à des

fréquences beaucoup plus élevées,

d'une autre chronique aéronautique et spatiale

consacrée à des

thèmes d’actualité. Il s’agit de celle

de Pierre Sparaco, journaliste (rédacteur

en Chef d'Aviation Magazine, puis d’"Europe

d'Aviation Week & Space Technology" et ancien

Président de l’AJPAE -Association des

Journalistes Professionnels de l’Aéronautique

et de l’Espace).

Cette prestation de très haute teneur, d’un

homme d’expérience, de sérieux, dont

l’analyse et les commentaires objectifs font contraste

avec ce que diffusent habituellement les

médias, je la recommande donc à toute

personne intéressée par ce monde de

l’aérien.

Ces chroniques sont visibles sur : www.aeromorning.com

, où il

est également

possible de s’abonner gratuitement.

Pierre Sparaco est également

l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages (dont

"L'industrie

aérospatiale française". Que

sais-je ?/PUF; "La

véritable histoire de Concorde" -

Larivière ; "Aéronautique

et espace - Larivière : "Airbus la

véritable histoire" - Privat ; Snecma " -

Galodé/Cherche Midi ; "Une Epopée

française", avec André Turcat

et Germain Chambost - Galod). Ses ouvrages

sont visibles sur: http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/p/pierre-sparaco,165492.aspx

Il prépare actuellement un

ouvrage consacré à ses 50

ans de journalisme aéronautique,

intitulé "Bouclages"

qui vous sera présenté dès

sa parution.

3.- Ouvrages

==> "Indispensables

pilotes"

de Jean Belotti. Editions SEES.

De nombreuses questions m’ayant été récemment

posées au sujet des pilotes de ligne, je

rappelle que mon ouvrage -préfacé par le

Général de CA Jean Fleury (Pilote,

ancien chef d’Etat major de l’Armée de l’Air

; ancien Président d’Aéroports de

Paris) apporte

de nombreuses réponses et présente un

certain nombre d’accidents qui -dans des situations

tout à fait

exceptionnelles, non envisagées dans aucun

manuel- ont été évités

grâce à leur

sang-froid, leur expérience, leur

persévérance, jusqu’aux dernières

secondes, pour trouver la solution salvatrice. Ouvrage à lire par

toute personne intéressée par ce monde

de l’aviation et souhaitant en savoir un peu plus que

ce que racontent les médias. www.aviation-pilote.com

info@aviation-pilote.com.

==> ''Compagnies

Aériennes : la faillite du modèle'' de

Jean-Louis Baroux, ancien président d'APG (Air

Promotion Group) et

créateur du CAF (Cannes

Airlines Forum) devenu

le World Air Forum.

L’auteur maîtrise parfaitement

son sujet dans ses 240 pages consacrées à la

faillite du modèle économique du

transport aérien, ce que confirme également

Pierre Sparaco, dans une de ses chroniques : "...

il ne tente pas de démontrer quoi que ce

soit, il est factuel de la première à la

dernière page, il se contente de

décrire un secteur économique

qui marche purement et simplement sur la tête.

Pire, il transporte des «passagers»

(plus de deux milliards par an !) et ne s’est

toujours pas aperçu qu’en

réalité, ce ne sont pas de simples

unités de consommation mais des

«clients»". Ouvrage plus que jamais

d’actualité. Éditions

"L'Archipel". Les droits d'auteur de l'ouvrage seront

reversés à une

association caritative. On peut l'acquérir à : www.editionsarchipel.com

ou sur www.amazone.com

.

4.- Histoires d'aviateurs" du

Colonel Jean Houben

Site : http://aviateurs.e-monsite.com

en construction, mais déjà très

riche, consacré à l'Aviation

française et réunissant des textes ou des

récits (et photos) concernant des personnels de

l'Armée de l'air, de l'Aéronavale, de

l'ALAT, des Essais en vol, de la Protection civile, de

l'Aviation commerciale ou des aéro clubs. Ne pas

hésiter.

5.- Revue "Science et

pseudo-sciences"

de l’AFIS (Association

Française pour l’Information Scientifique). N̊ 296 - de

juin 2011- hors série : "Dix ans après les

attentats du 11 septembre, la rumeur confrontée à la science"

(95 pages - 18 articles, dont plusieurs sur

l’effondrement des deux tours, ainsi que mes

réponses à Jérôme

Quirant dans "Quelques considérations

aéronautiques"). Abonnement en ligne: www.pseudo-sciences.org

.

Bien cordialement

Jean Belotti

|

|